現代社会ではAIの活用が広がり、音声アシスタントや業務の自動化など、多くの場面で役立っています。しかし、「AIとは何か?」「人間と何が違うのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。本記事では、AIと人間の基本的な違いを解説し、それぞれの特性を活かす方法を紹介します。AIの仕組みを理解し、日常生活に上手く取り入れることで、より効率的な未来を実現できるでしょう。

1. AIと人間の違いとは?

1-1. AIの基本概念とは?

AI(人工知能)は、人間の知的活動を模倣し、学習や判断を行う技術です。現在のAIは、機械学習やディープラーニングを活用し、大量のデータから規則性を見つけ、最適な答えを導き出します。

例えば、医療分野では過去の診断データを基に病気の可能性を分析し、マーケティングでは消費者の行動データを活用して最適な商品を推薦することが可能です。

ただし、AIは自律的に思考するわけではなく、与えられたデータの範囲内でしか判断できません。そのため、人間の知識や経験と組み合わせることが欠かせません。AIの特性を正しく理解し、適切に活用することが求められるでしょう。

1-2. AIの学習方法とは?

AIの学習には 教師あり学習、教師なし学習、強化学習 の3種類があります。

まず教師あり学習 は、正解のあるデータを使って学習する方法です。例えば、AIに「猫」「犬」とラベル付けされた画像を学習させることで、新しい画像を見たときに動物を識別できるようになります。

続いて教師なし学習 は、データに明確な答えがない場合に使われます。例えば、顧客の購買データを分析し、似た行動をとるグループを自動的に分類することが可能です。

最後の強化学習 は、試行錯誤を繰り返しながら最適な行動を学ぶ方法で、ゲームAIや自動運転技術で活用されています。成功した行動に報酬を与え、より良い選択を促す仕組みです。

AIはデータ量が多いほど精度が向上しますが、偏ったデータが与えられると誤った結論を導くこともあります。AIを効果的に活用するには、適切なデータの管理と改善が欠かせないでしょう。

1-3. AIと人間の情報処理の違い

AIと人間の情報処理には、いくつかの大きな違いがあります。

まず、人間は経験や感覚を通じて学ぶのに対し、AIはデータを基に学習します。そのため、新しい状況への適応が苦手で、過去のパターンに依存する傾向があります。

また、人間の記憶は主観的で変化することがありますが、AIは膨大な情報を正確に保持し、瞬時に処理できる点が強みです。ただし、柔軟な思考や直感的な判断は不得意かもしれません。

さらに、AIは感情を持たず、データのパターンを基に合理的な判断を下します。一方で、人間は感情や価値観を考慮しながら意思決定を行うため、倫理的な判断や創造的な発想において優れています。

AIと人間の違いを理解し、それぞれの強みを活かすことで、より効果的な活用ができるでしょう。

2. AIの仕組みとその特性

2-1. AIが動作する基本構造

AIは、入力(データ)→処理(アルゴリズム)→出力(結果) という流れで動作します。

まず、AIは膨大なデータを収集し、それを解析して特徴を抽出します。例えば、音声認識AIは、人の声の波形を解析し、言葉を特定します。

次に、機械学習アルゴリズムを用いて、データからパターンを学習。ニューラルネットワークなどの技術により、高度な問題にも対応可能です。

最後に、学習結果を基に出力を生成。例えば、画像認識AIならば、写真から「これは犬」「これは猫」といった予測を行います。

このプロセスを繰り返しながら、AIはより高精度な判断を行えるようになっていきます。

2-2. AIの強みと限界

AIの最大の強みは、膨大なデータを素早く処理し、高い精度で結果を導き出せる点です。例えば、医療分野では画像診断に活用され、病気の兆候を早期に発見する事例もあります。

一方、AIには限界もあります。例えば、AIは過去のデータから学習するため、想定外の事態に対応するのが難しい点が挙げられます。また、「なぜその結論に至ったのか」を説明できないブラックボックス問題も、AIの課題の一つです。

このように、AIには得意・不得意があるため、人間との適切な役割分担が重要になります。

2-3. AIの発展がもたらす社会への影響

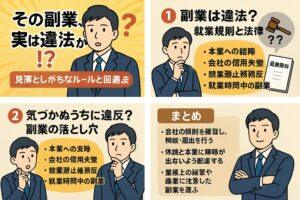

AIの進化は、私たちの社会に大きな変化をもたらしています。自動化技術の発展により、業務の効率化が進み、特にルーチンワークはAIに代替されつつあります。

一方で、雇用への影響も懸念されています。単純作業が減る一方で、新たな職種も生まれており、適応力が求められる時代になっています。

また、AIの倫理的課題も重要です。例えば、顔認識技術の悪用や、不公平なアルゴリズムによる判断など、社会的な影響は慎重に議論されるべきでしょう。

今後は、AIと人間が共存しながら、適切なルールを整備していくことが求められます。

3. AIを日常生活で活用する方法

3-1. AIが身近な生活に溶け込む例

近年、AIは私たちの生活に自然と溶け込んでいます。例えば、スマートスピーカーを使えば、声だけで天気予報やニュースを確認できます。また、動画配信サービスでは、AIが視聴履歴を分析し、おすすめのコンテンツを提案する仕組みが導入されています。

さらに、カーナビや翻訳アプリなど、移動やコミュニケーションの場面でもAIは活躍中です。これらはすでに多くの人が日常的に利用しており、今後もより便利なサービスが生まれるでしょう。

3-2. AIを活用して生活を効率化する方法

AIを活用することで、日常生活の効率を大幅に向上させることができます。例えば、家電の自動制御システムを導入すれば、AIが気温や時間帯を判断し、エアコンの温度や照明の明るさを自動調整します。

また、スマートフォンのアシスタント機能を活用すれば、スケジュール管理やリマインダーの設定がスムーズになります。さらに、AI搭載の健康管理アプリを使えば、食事や運動の記録をもとに最適なアドバイスを受けることも可能です。

このように、適切にAIを取り入れることで、日常の手間を減らし、より快適な生活を実現できるでしょう。

3-3. AIと人間が共存する未来の可能性

今後、AIと人間が共存する社会がますます発展していくと考えられます。例えば、医療分野ではAIが病気の診断をサポートし、医師がより適切な治療を提供できるようになるでしょう。また、教育分野ではAIが個々の学習進度に応じた指導を行い、より効果的な学びを提供することが期待されます。

しかし、AIが発展するほど、倫理的な問題や社会的なルールの整備が求められます。AIを過信せず、人間が適切に管理しながら活用することが、より良い未来を築くために欠かせません。

今後もAIの進化を見守りつつ、その可能性を最大限に活かしていくことが重要になりそうです。

まとめ

AIと人間には明確な違いがありますが、それぞれの強みを活かすことで、より便利で快適な社会を実現できます。AIは日常生活に浸透し、効率化や新たな価値を生み出しています。しかし、過信せず適切に活用することが重要です。技術の進化を正しく理解し、AIと共存する未来に向けて活用方法を模索していきましょう。