熟練の職人が持つ技術や感覚は、なぜ簡単に言葉で伝えられないのかと悩む方は覆うのではないでしょうか。

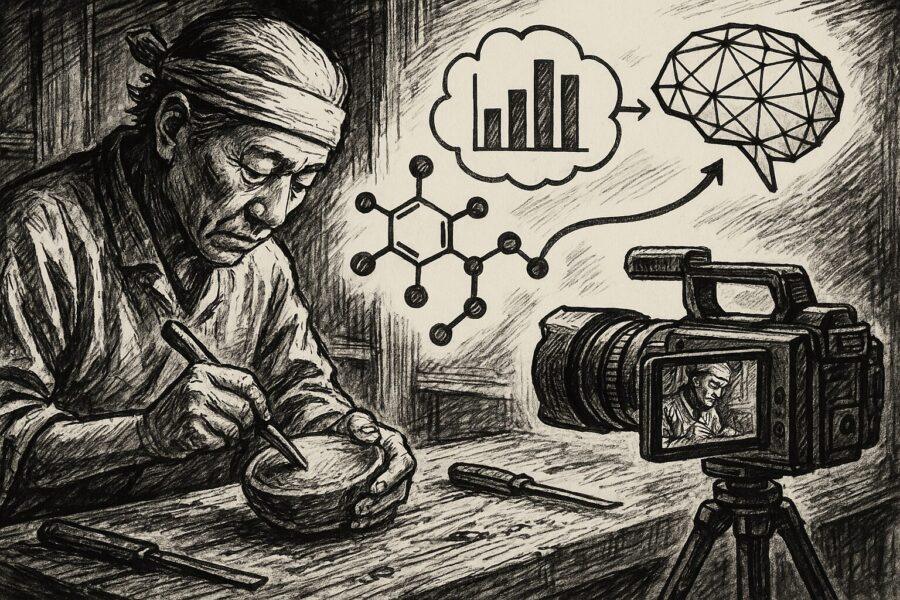

弟子が何年もかけて背中を見て学ぶ「技」は、教科書にまとめることも、マニュアルに落とし込むことも困難です。これらは「暗黙知」と呼ばれ、知識でありながらも可視化や言語化が難しいという特性を持っています。

しかし、産業の高齢化が進む中、「技術の継承」は急務です。失われつつある“匠の技”を次世代へ伝えるには、従来の徒弟制度に頼るだけでは限界があります。そこで注目されるのが、認知科学や人工知能、身体知研究などの知見を活用した「暗黙知の構造化」というアプローチです。

本記事では、職人技に宿る暗黙知がどのような知識であり、それをどう構造化し、継承していけるかを、最新研究や実例を踏まえて解説します。

1.なぜ職人技は“言葉にできない”のか?

1-1.「わざ」は“感覚と言語のはざま”にある

たとえば、寿司職人が握るシャリの力加減、大工が鉋を当てる角度、染物職人の染料を含ませる布のしなやかさなど。これらは、経験を積んだ本人には「あたりまえ」の動作でも、いざ教えようとすると極めて曖昧な表現しかできないことがあります。

これは、職人の知識の多くが身体感覚に根差した非言語的な知識=暗黙知(TacitKnowledge)であるためです。

マイケル・ポランニーが提唱したこの概念は、「人は自分が知っていることすべてを言葉にできるわけではない」という考えに基づいています。

1-2.暗黙知の特性:習得には“時間”と“場”が必要

暗黙知には以下のような特性があります。

- 言語化しにくい(図解でも不十分)

- 身体に蓄積される(経験としての記憶)

- 文脈に依存する(状況や対象によって変化)

つまり、「共に作業し、体感的に学ぶ」ことでしか継承できないということです。これは、徒弟制度が有効だった背景でもあります。

ただし、現代では人的・時間的制約があり、形式知化や新たな継承手段が求められています。

1-3.「継承できない」のか、「継承方法が変わる」のか

「職人技は伝えられない」という見方もありますが、近年では映像やセンサーを使った構造的な共有手法が発展しています。MITのガラス工房では、視点映像で動作と言語の橋渡しを行う研究が進んでいます。

さらに、熟練者の作業をリアルタイムで観察しながら学ぶ「オンサイト可視化研修」や、ARグラスを用いた作業支援システムなど、デジタルと身体知を融合させた継承法も実用化されつつあります。従来のOJTとは異なり、動作の“なぜ”までを理解させる設計が可能になってきた点は注目に値します。

2.暗黙知とは何か?認知科学の視点から

2-1.脳は「知っていること」をどう扱っているか?

認知科学では、「知る」とは情報の記憶ではなく、文脈に応じて使いこなせる能力とされます。つまり、知識は“静的”ではなく“動的な活動”なのです。

たとえば、職人が鉋を使うとき、どの角度や力加減で使うかを正確に意識しているわけではありません。多くの場合、それは無意識下で最適化されています。

さらに、認知心理学では「メンタルモデル」という考え方があります。これは、私たちが無意識に形成する“世界の捉え方の枠組み”であり、職人が技を使うときの判断や応用にも深く関係します。メンタルモデルは言葉で表現されにくいため、学習者とのモデルのギャップが誤解を生む要因となるのです。

2-2.暗黙知を構造化するには?

近年では、暗黙知の構造化に関する研究が進み、その具体的な手法も多様化しています。たとえば、熟練者の手元の動きを視点カメラで撮影・分析することで、どのようなタイミングで、どんな操作を行っているかを視覚的に捉えることができます。また、動作センサーを活用すれば、手や腕、指先といった部位ごとの筋肉の使い方や負荷のかかり方を定量的に記録することが可能です。

さらに、知識を構造的に整理するアプローチとして、概念マップやクラフト文法などの手法も注目されています。これらは、熟練者が持つノウハウを「どんな場面で、何を、なぜ、どうするのか」といった形でモデル化するもので、個人の中に埋もれていた知恵を要素に分解し、他者と共有しやすくするためのツールです。

こうした技術や手法の進展により、これまで「言葉にしづらい」とされてきた職人技や直感的判断を、構造的に捉え、再現性のある形で伝えることが現実味を帯びてきました。

2-3.MITGlassLabに学ぶ「映像による伝承」

MITのガラス工房では、職人の視点映像やアイ・トラッキングで「感覚」をデータ化しています。さらに、職人が“どこに注意を向けているか”や“判断の粒度”までを追跡する仕組みによって、従来は共有困難だった思考や直感を補完的に伝えることが可能です。

3.技を構造化する試みとその限界

3-1.言葉だけでは伝わらない差異

どれだけ精密に記述しても、言語では伝えきれない情報があります。たとえば「軽く握る」という指示ひとつとっても、人によって感じ方が異なります。こうした認知の違いが、継承の壁となるのです。

3-2.データだけでは補えない“場”の力

知識の伝承には、空間全体に流れる「場」の雰囲気も影響します。温度や音、道具の配置、作業のリズムなど、空間の質感そのものが判断の一部となっているのです。

近年、建築やサービスデザインの分野では、こうした“空間の意味的記憶”が注目され始めており、場の再構成が継承の再現性に大きく影響することがわかってきました。

4.テクノロジーが可能にする継承の新手法

4-1.AIとクラフト文法で技を「読む」

AIと構造記述を活用し、作業工程を文法のように構造化する手法も登場しました。2025年の研究では、職人の動作を目的・手段・判断軸に分解することで、非専門家でも理解可能な構造に変換できると示されました。

たとえば、陶芸のロクロ作業をAIで解析する実験では、指先のわずかな圧力の変化や手の重心のズレが品質に直結することが確認されています。AIはこれを捉えられますが、判断の“なぜ”にはまだ届きません。意味の翻訳者としての人間の役割は、今後ますます重要になります。

4-2.「伝承」から「再現」へ

継承は今後、「再現」と「体験」のプロセスになります。VR環境や触覚再現、AIナビゲーションなどが、暗黙知のトレースを可能にしつつあります。技術と感覚の協調が、次世代の技能継承を支えていくでしょう。

5.まとめ

職人技の継承には、暗黙知という言語化しにくい知識の壁が存在します。しかし、近年の認知科学や工学の進展により、「構造化」や「可視化」が少しずつ可能になってきました。感覚的な技術も、正しく捉えれば、他者に共有できる知識に変わり得るのです。

これからの継承は、単に受け継ぐだけでなく、“再現し、再構成する”ことに重きが置かれるようになるでしょう。伝統の灯を次世代につなぐために、今こそ科学と技術の力を最大限活かす時です。

参考文献

- TacitKnowledge–anoverview(ScienceDirect)

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/tacit-knowledge - 伝統工芸の言葉と技の伝承が秘められた職人の暗黙知の解明

https://repository.lib.kit.ac.jp/repo/repository/10212/2451/17K18483seika.pdf - 宮大工の技術的暗黙知の多角的保存と可視化

https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/record/15027/files/dmuch_15_kojima.pdf - MITGlassLab

https://www.jwel.mit.edu/ideas/articles/making-implicit-knowledge-explicit - (De)composingCraft(arXiv)

https://arxiv.org/abs/2506.10891 - TheCulturalTransmissionofTacitKnowledge(arXiv)

https://arxiv.org/abs/2201.03582