本や記事、セミナーなどで得た知識が、数日後にはすっかり頭から抜け落ちてしまう──そんな経験はありませんか?

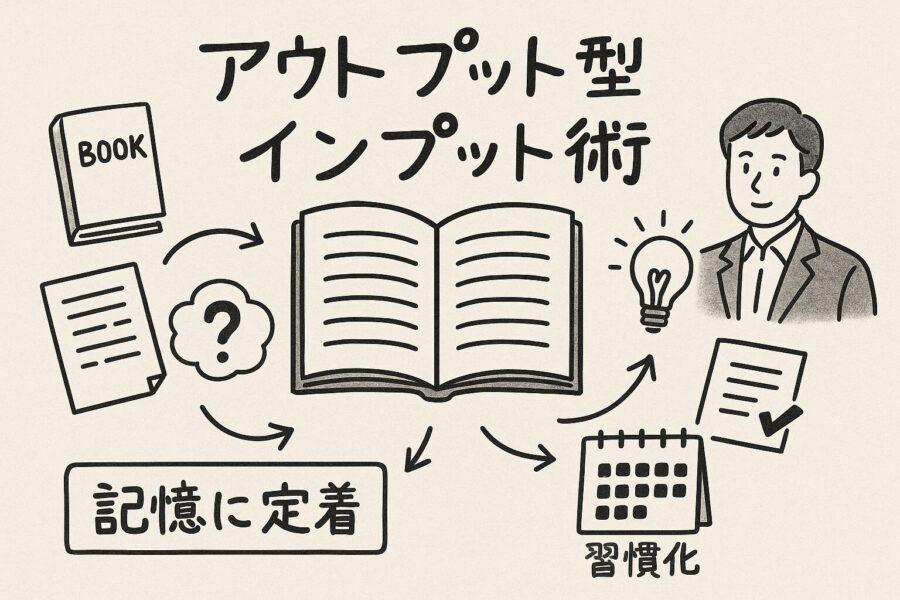

私たちは情報過多の時代に生きていますが、「読んだのに覚えていない」「学んだのに使えない」と感じる人は少なくありません。その最大の原因は、インプットだけで満足し、アウトプットを行っていないことにあります。

記憶や理解を深めるためには、学んだことを積極的に外に出し、“使う前提”で吸収することが重要です。

本記事では、アウトプット型インプット術の基本から、日常で実践できる具体的な方法、そして習慣化のコツまでを詳しく解説します。読んだ内容を「知っている」から「使える」へと変えるためのヒントを、ぜひ参考にしてください。

1. 読んだのに残らない原因を知る

1-1. インプットだけでは記憶は定着しにくい

人間の脳は、使わない情報を効率よく忘れるようにできています。心理学者エビングハウスの「忘却曲線」によれば、新しく学んだ情報の約70%は1日以内に忘れられるといわれます。つまり、ただ読むだけ・聞くだけの学びでは、ほとんどが短期記憶のまま消えてしまうのです。

さらに、スマホやインターネットで容易に情報にアクセスできる現代では、「後で調べられるから大丈夫」という油断が働き、脳が情報を覚える必要がないと判断しやすくなります。その結果、知識の定着はますます難しくなります。

1-2. 「わかったつもり」が最大の落とし穴

読書やセミナー後に「なるほど」「理解できた」と感じても、それは本当に理解できているとは限りません。専門的にはこれを「流暢性の錯覚」と呼びます。情報をスムーズに理解できたと感じると、人は深く考えたり再確認することをやめてしまう傾向があります。

この“わかったつもり”状態を放置すると、いざ使おうとしたときに知識が曖昧だったり、説明できなかったりします。理解を確認し、記憶を強化するためには、やはりアウトプットが欠かせません。

1-3. 記憶の定着は「想起」と「再利用」で決まる

脳科学の研究では、情報を思い出す行為(想起)が記憶の定着を大きく促すことがわかっています。学んだことを頭の中で再生し、口に出して説明したり、文章にまとめたりすることで、脳内の神経回路が強化されます。これにより、情報が長期記憶として保存され、必要なときに取り出せるようになるのです。

2. アウトプット型インプットの基本原則

2-1. 「誰かに説明する前提」で読む・聞く

最もシンプルかつ強力な方法が「これを誰かに説明するならどう話すか」を考えながら学ぶことです。人は説明のために、情報を整理し、自分の言葉に置き換えます。この過程で理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

実際、教育心理学では「教えることが最も効果的な学習方法のひとつ」とされます。これを「ティーチング効果」と呼びます。説明する相手がいない場合も、仮想の聞き手を設定すれば同じ効果を得られます。

2-2. 学んだ直後に「短時間アウトプット」

記憶は時間が経つほど薄れていくため、学習直後のアウトプットが重要です。本や記事を読み終えたら、その場でメモをとる・SNSに要約を書く・友人に話すなど、すぐに行動に移しましょう。この「即時アウトプット」が、短期記憶を長期記憶に移すスイッチになります。

2-3. インプットとアウトプットの黄金比は「3:7」

一般的な学習ではインプットが多くなりがちですが、効果的な比率は「インプット3割・アウトプット7割」といわれます。例えば1時間の勉強時間があるなら、18分を読む・聞く時間にあて、42分を話す・書く・実践する時間に使うイメージです。この比率を意識するだけでも、記憶の残り方は大きく変わります。

3. 記憶定着を高める具体的アウトプット法

3-1. 読書メモを「自分の言葉」でまとめる

学んだ内容を記憶に残すためには、単なる引用ではなく、自分の言葉に置き換えることが重要です。本を読んだ後、心に残ったポイントや気づきを3〜5行程度で書き出してみましょう。このとき、著者の文章をそのまま写すのではなく、自分の理解を反映させた表現にすることで、内容が深く頭に刻まれます。

さらに、章ごとに「一言要約」を作ると、全体像と詳細の両方を把握しやすくなります。この習慣を続けることで、学びを整理しながら蓄積できるノートが完成し、復習にも活用できます。

3-2. 人に話す・SNSで発信する

アウトプットは必ずしも文章だけとは限りません。誰かに話すことも効果的です。学んだ内容を他人に説明することで、情報を論理的に組み立て直す必要が生じ、それが理解の深化につながります。

SNSでの発信も有効です。140文字程度にまとめて投稿する場合、余分な情報を削り、核心をつかむ作業が必要になります。短くまとめる力が養われるうえ、他者からの反応や質問が新たな学びを促してくれます。

4. 習慣化で知識を“使える力”に変える

4-1. アウトプットのタイミングを固定する

学んだことを使える力に変えるには、アウトプットを習慣化することが欠かせません。そのためには、アウトプットのタイミングを生活の中に組み込むとよいでしょう。たとえば、「朝の通勤前に10分だけ学びをメモする」「昼休みに同僚に話す」「夜寝る前にSNS投稿する」など、具体的に時間を決めます。

タイミングを固定すると、行動がルーティン化され、意識しなくても続けられるようになります。

4-2. 小さな目標から始める

習慣化の最大のコツは、小さな目標から始めることです。最初から完璧を目指すと挫折しやすくなります。たとえば、1日1つだけ学びをアウトプットする、1週間に1回ブログを書く、といった現実的な目標を設定しましょう。

続けるうちにアウトプットが自然と生活の一部になり、負担なく質と量を高められます。この積み重ねが、知識を「知っている」から「使える」状態に変えていきます。

5. まとめ

アウトプット型インプット術は、単なる情報収集ではなく、学びを自分のものにするための最短ルートです。「誰かに説明する前提」で学ぶことや、学習直後の即時アウトプット、そして習慣化が、記憶定着と理解の深まりを大きく促します。小さなアウトプットでも構いません。毎日積み重ねることで、知識は確かな力へと変わっていきます。今日から一歩踏み出し、「読んだのに残らない」を「学びが成果に変わる」に変えていきましょう。

参考文献

【今すぐアウトプット】学びを結果に変えるアウトプット大全を読んでアウトプットしたくなった|Qiita

https://qiita.com/y-hirakaw/items/8df0242e5a04e88779a1?utm_source=chatgpt.com

学習効果が3倍に?アウトプット前提のインプット術|note

https://note.com/murasame_tech/n/nf88230c4782d?utm_source=chatgpt.com

『読むだけ』で終わらせない!本の知識を ”自分のもの” にする効果的アウトプット術|STUDY HACKER

https://studyhacker.net/after-reading?utm_source=chatgpt.com

良質なインプットのための秘訣|アウトプットの負荷をかけることが吸収率を高める理由|note

https://note.com/komuin_kigyo/n/nfa6ded58683d?utm_source=chatgpt.com

【読書しても記憶に残らない】アウトプットより重要!本の内容を効率的にインプットする方法3選|Egg Book Report

https://egg-book-report.com/outputinput/?utm_source=chatgpt.com

【読書をしても頭に残らない人向け】本の内容を記憶に定着させる方法を紹介|Promapedia

https://ssaits.jp/promapedia/articles/20230222.html?utm_source=chatgpt.com