私たちは「新しい習慣を身につけたい」と強く願いながらも、いつの間にか挫折してしまうことが少なくありません。ダイエットや読書、早起きなど、どれも始めは意欲に満ちていますが、数日から数週間でフェードアウトしてしまうという人も多いのではないでしょうか?

その原因は、意志力だけに頼ろうとするからです。本当に重要なのは「どうやって始めるか」、つまり習慣化の“きっかけ”を構築することです。この記事では、習慣が続かない理由を解説し、行動科学に基づくフォッグ行動モデルを使った具体的なトリガー設計法をわかりやすく紹介します。

1.なぜ新習慣は続かないのか

多くの人が「やる気がないから」と考えがちですが、本質的には行動に対するハードルが高すぎることが原因です。運動習慣を例にすると、走り出す前に靴を探し、着替え、外に出るだけで体力も意欲も消耗してしまいがちです。

このハードルには、必要な道具や環境を準備する物理的なハードル、手順が複雑である認知的なハードル、そして「面倒だ」と感じる感情的なハードルがあります。意志力でこれらを乗り越えようとすると脳がストレスと判断し、逃避反応を引き起こすため、短期間で継続意欲が枯渇してしまうのです。したがって、意志力ではなくハードルそのものを下げ、小さな「きっかけ」を作ることが継続の鍵となります。

1-1.具体事例:毎朝ジョギング編

「今度こそ毎朝ジョギング」という目標を掲げても、靴の準備や着替えが億劫でつい先延ばしに。そこで「布団をたたんだ瞬間にスニーカーをはく」というトリガーを仕込むと、動機や能力に関係なく自然に走り出せるようになります。最初の一歩のハードルを徹底的に下げるのがポイントです。

2.フォッグ行動モデルの基礎理解

フォッグ行動モデル(FoggBehaviorModel)は、スタンフォード大学のBJフォッグ教授が提唱したフレームワークです。行動(Behavior)は動機(Motivation)、能力(Ability)、きっかけ(Prompt)と、3要素の相関関係がまとめられています。

動機とは「その行動をしたいという欲求の強さ」であり、能力は「行動を実行する容易さ」、そしてきっかけは「行動を呼び起こす刺激」を指します。どれかが欠けても行動は発生せず、特に動機は日々変動しやすいため、最も安定してコントロールできる「きっかけ」を工夫することが最も効果的です。

2-1.3要素バランスの落とし穴

たとえば「読書習慣」をつけたい場合、動機は「知識を増やしたい」ですが、能力が低いと感じている人もいます。本棚が遠い、読む本を選べない、そもそも読む時間がない、というハードルがあると動機だけでは動けません。そこで、寝る前にスマホのブックマークから1行だけ読む設定にすることで、能力ハードルをゼロに近づけます。こうした工夫を「動機・能力・きっかけ」の3方向から最適化すると、新習慣は驚くほど続けやすくなります。

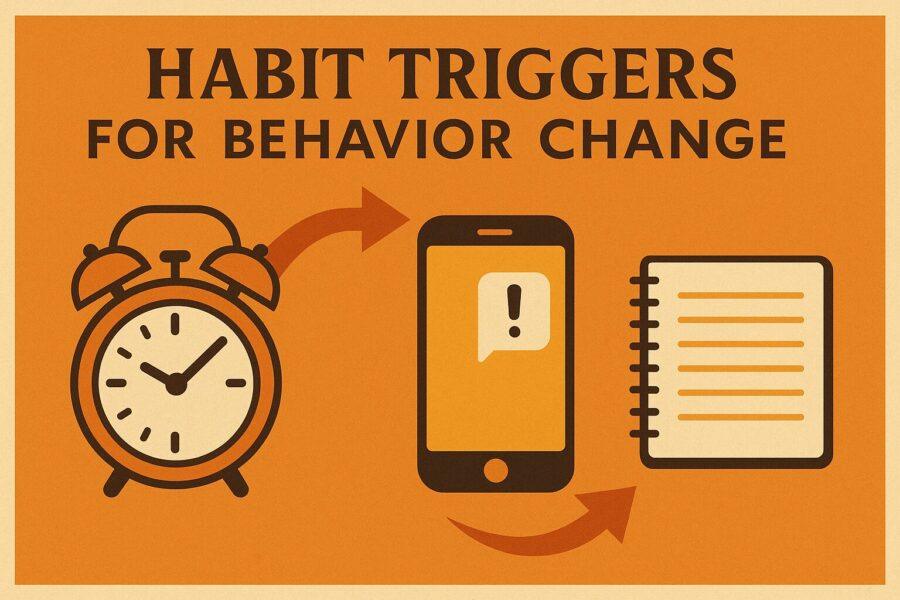

3.効果的なトリガー作成の具体ステップ

トリガーを設計するには、まず「いつ」「どこで」「何をきっかけに」行動を起こすかを明確にします。たとえば「夜寝る前に明日のタスクを確認する」習慣をつくりたい場合は、毎晩歯磨きを終えた直後をトリガーに設定し、タスク管理アプリをワンタップで開けるようにホーム画面に配置します。

これで思考の余地を減らし、タスク確認までのステップを最小化可能です。さらに、その後にワンクリックで完了チェックを行う機能を利用すれば、小さな成功体験がすぐに得られ、脳が報酬を感じて習慣化を後押しします。

3-1.意識を環境に移すアンカリング

行動科学では「アンカリング」と呼ばれる手法も有効です。手元のコーヒーカップやデスクの角、あるいはスマホの充電ケーブルなど、自然と目に入る対象をトリガーにして行動を呼び起こします。アンカリングは風景や物に「習慣の合図」を埋め込むイメージで、意志力に頼らず高い確率で動き出せるのが特徴です。

4.生活に組み込む定着化テクニック

トリガー作成だけでは定着率が十分でない場合、習慣を連鎖させる仕組みが有効です。一つの習慣が完了したら次のトリガーが自動的に起動するよう設定すると、人はスムーズに複数の行動を連続して行えるようになります。たとえばストレッチを終えたら、そのまま歯磨き→洗顔→アプリ記録という流れを作れば、一連のルーティンとして習慣化しやすいのです。

さらに、SNSや友人に「今日から毎朝ストレッチ始めます」と宣言し進捗を共有することで、第三者の目がプレッシャーとなりサボりにくくなります。これを「社会的コミットメント」と呼び、行動科学でも効果が裏付けられています。

4-1.振り返りで最適化するPDCA

良い習慣を長く続けるには、週に15分ほど振り返りの時間を設けるのが効果的です。トリガーの有効性、達成率、自分のモチベーション変化をノートやアプリに記録し、うまくいかなかったポイントは小さく修正します。PDCAサイクルを回して最適化することで、環境やライフスタイルの変化にも強い、持続可能な習慣設計が完成します。

5.まとめ

習慣を変える鍵は意志力ではなく「きっかけ」の設計です。フォッグ行動モデルに基づき、タイミング・環境準備・シンプル化・フィードバックを組み合わせたトリガーを作ることで、行動のハードルは劇的に下がります。さらに連鎖リマインダーや社会的コミットメント、定期的な振り返りを取り入れれば、新しい習慣は自然と生活の一部になります。今日からあなたも「きっかけ作り」に挑戦し、理想の習慣を手に入れましょう。

参考文献

行動モデルに沿った意志力に頼らない良い習慣の作り方|ひぐ

https://note.com/higu_engineer/n/n43955bd85459

習慣のループを知れば、どんな習慣も変えることができる(TED)

https://minimalist-fudeko.com/the-power-of-habit/

フォッグ行動モデル(B=MAP)失敗しない習慣化のコツとは?

https://marketer7.com/fogg-behavior-model/

習慣のトリガーを構築せよ|松倉早星(Nueinc代表)

https://note.com/sbr/n/n1b4ecbbc446d

【初心者必見】長続きするブログ習慣を作る7つのテクニック|せな

https://note.com/fortiesmap/n/nba306b38cc43