株式投資に挑戦する会社員が最初に直面する落とし穴は、知識不足や心理的要因に起因することが多いものです。資産形成を始める際に誰もが通る道ですが、適切な対策を講じることでリスクを最小限に抑えられます。本記事では、投資初心者が特に注意すべき失敗パターンと具体的な回避策を解説します。

根拠なき投資判断の危険性

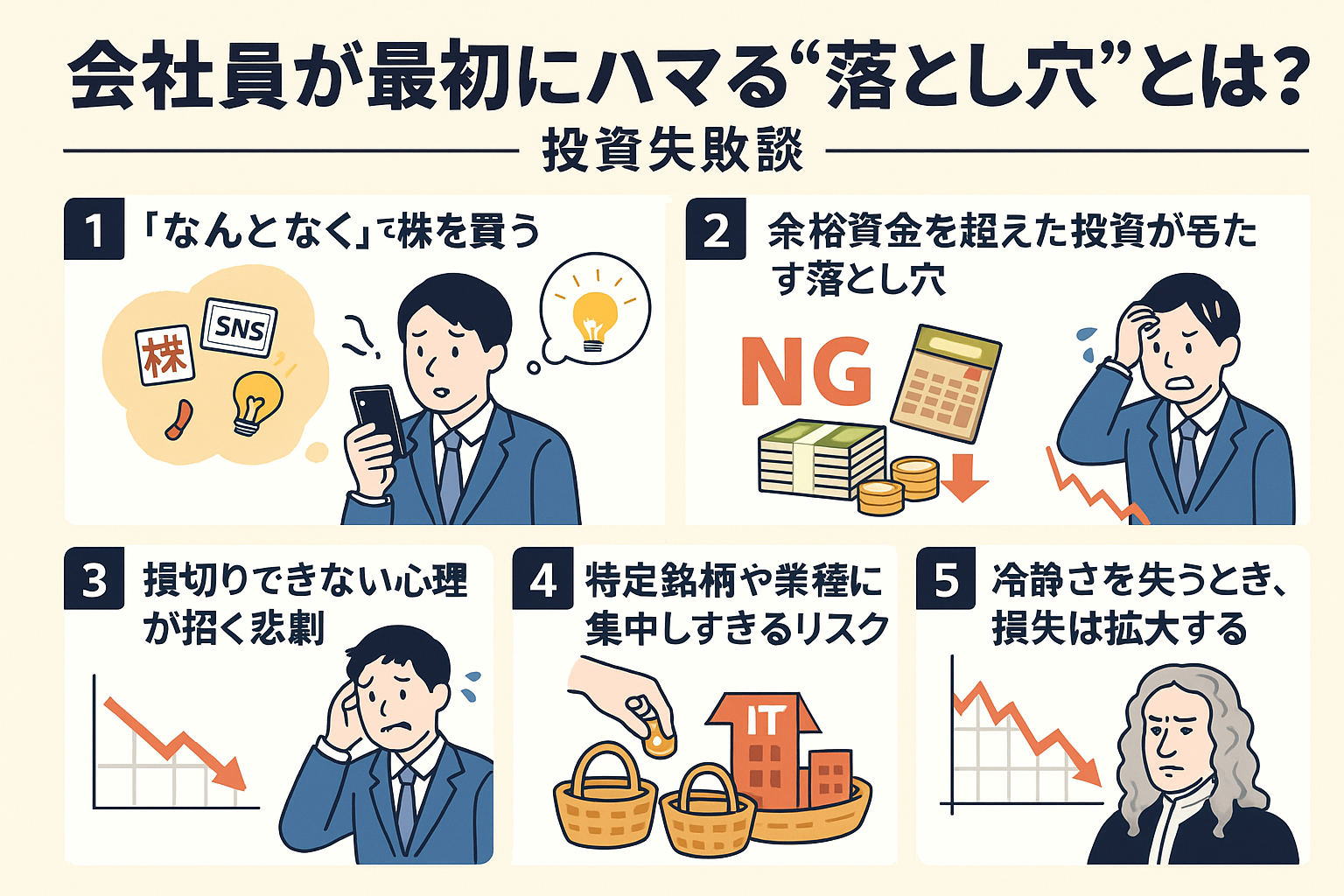

「有名企業だから」「SNSで話題になっているから」という理由だけで株式を購入するのは危険です。実際に2023年の調査では、TwitterやYouTubeの情報を鵜呑みにした投資家の67%が1年以内に損失を経験しています(出典:金融庁調査)。企業の財務状況や業績、業界動向を自分で分析せずに投資すると、想定外の事態に対応できません。

重要なのは、以下の3点を確認することです。

- 過去3期分の決算書(売上高や純利益の推移)

- 業界の成長性と競合他社との比較

- 企業の配当方針と株主還元策

例えば、AI関連銘柄に投資する場合、技術の実用化スケジュールや特許取得状況まで調べる必要があります。表面的な情報に飛びつかず、客観的なデータに基づいた判断が求められます。

資金管理の誤りが招く深刻な結果

株式投資は、生活に支障をきたさない余裕資金で行うことが基本です。しかし、投資を始めてすぐに利益が出ると、さらに利益を増やしたいという欲が強まり、つい予算を超えて資金を投入してしまうケースが少なくありません。実際、2024年の仮想通貨暴落時には、生活費まで投資に回した結果、約23%の投資家が債務超過に陥ったという報告もあります。

特にレバレッジ取引では、元手の何倍もの損失が発生するリスクがあり、慎重な資金管理が不可欠です。リスクをコントロールするためには、月収の10%を投資の上限とし、緊急時の預金とは別の口座で管理することが有効です。

また、自動積立設定を活用すれば、投資額が膨らみすぎるのを防げます。さらに、資産全体の10%を超える金額を1つの銘柄に集中させるのは避けるべきです。こうした具体的な資金管理を徹底することで、予期せぬ損失や生活への悪影響を最小限に抑えることができます。

感情的判断による損失拡大のメカニズム

「いつか株価が戻るはず」と期待して損失を抱えたまま株を手放せずにいる、いわゆる「塩漬け状態」は、株式投資の初心者が特に陥りやすい典型的な落とし穴です。行動経済学の研究によれば、人は損失を認識した際、理性的な判断力が低下し、非合理的な行動をとりやすくなることが分かっています。こうした心理状態では、損失を確定する「損切り」を先延ばしにしがちで、結果として含み損を抱えたまま長期間保有することになりやすいのです。

実際、株価が下落しても「そのうち戻るだろう」と我慢して保有を続けてしまう投資家は少なくありません。しかし、相場が下落基調に転じた場合、株価が回復する保証はなく、資金を有効活用する機会も失われてしまいます。このような状況を避けるためには、あらかじめ損失が一定の水準に達した時点で売却するルールを設定し、機械的に実行することが有効です。例えば、購入価格から10%下落したら売却する、移動平均線を下回ったら撤退する、週に一度はポートフォリオを見直すといった具体的な基準を設けることで、感情に左右されず冷静な判断を保つことができます。

実際に、米国S&P500の過去データでも、こうした損切りルールを徹底した場合、年間の損失率を大きく抑えられるという結果が出ています。塩漬け株を作らないためには、損失を受け入れ、次の機会に資金を回すという柔軟な姿勢が大切です。

集中投資が生むシステミック・リスク

特定の業種に資金を集中させる投資スタイルは、市場の変動が起きた際に大きな損失を被るリスクを高めます。たとえば、2022年の半導体ショックでは、半導体関連銘柄に70%以上の資金を投じていた個人投資家の平均損失率が42%に達しました。このような事態を避けるためには、分散投資の基本を押さえることが重要です。

具体的には、IT、金融、消費財、素材、エネルギーなど5業種以上に投資先を広げること、地域も日本、米国、新興国などバランスよく配分すること、そして株式だけでなく債券や現金も組み合わせて資産全体を構成することが求められます。

さらに、1つの銘柄に資産の15%を超えて投資しないように心がけることで、個別銘柄の急落による影響を抑えることができます。投資信託やETFを活用すれば、少額でも自動的に分散投資が実現できるため、初心者にも有効な選択肢です。分散投資を徹底することで、市場の急変時にも資産を守りやすくなります。

心理的バイアスが引き起こす判断ミス

投資の世界では、以下の認知バイアスが大きな障害となります。

- 確証バイアス:自分に都合の良い情報だけを集める傾向(例:増益記事のみを参照)

- 現状維持バイアス:変化を嫌い不適切な保有を継続(例:配当停止後も株を保持)

- バンドワゴン効果:集団心理に流される現象(例:SNSで流行った銘柄を追従購入)

そして、これらのバイアスを克服するためには、以下の項目を抑えましょう。

- 投資日誌の作成(感情の可視化)

- 第三者チェック制度の導入(家族やFPとの相談)

- 自動売買システムの活用(感情介入の防止)

実際、投資判断をAIツールに委託した個人投資家のパフォーマンスが、自己判断派より17%向上したとのデータもあります(2024年野村総合研究所調査)。

失敗事例から学ぶ実践的教訓

SNSで話題になっている銘柄に安易に投資することは、大きなリスクを伴います。たとえば、30代の会社員がX(旧Twitter)で注目を集めていたバイオ関連株に50万円を投じたものの、購入から3カ月後に業績未達が明らかになり、株価は半値の25万円まで下落してしまいました。

このようなケースでは、感情に流されて損失を拡大させないためにも、あらかじめ一定の下落率で自動的に売却するルールを設けておくことが重要です。

また、資金管理を誤ると、生活に直結する深刻な影響を受けることがあります。40代の主婦が退職金200万円をすべて投資信託に投入した結果、相場の急変で資産が150万円まで減少し、子どもの進学資金が不足する事態に陥りました。本来であれば、投資資金を50万円程度に抑え、残りは定期預金など安全性の高い資産に分散しておくべきでした。

このように、SNSや話題性だけに頼った投資判断や、資金管理の甘さは大きな損失につながります。冷静な判断とリスク分散の徹底が、安定した資産形成には欠かせません

まとめ

株式投資を始める会社員が陥りやすい失敗の多くは、知識不足や感情に流されることに起因します。SNSや話題性だけで銘柄を選んだり、企業分析を怠ると損失につながりやすく、資金管理を誤れば生活に支障をきたすリスクも高まります。また、損失を認められずに塩漬け状態にしたり、特定の業種や銘柄に集中投資することで大きなダメージを受けるケースも少なくありません。こうした失敗を防ぐには、客観的なデータに基づく判断や分散投資、損切りルールの徹底が不可欠です。さらに、自分の投資行動や感情を振り返る習慣を持つことで、心理的バイアスによるミスも減らせます。初心者こそ、リスク管理と冷静な判断を心がけることが、安定した資産形成への第一歩となります。

【参考文献】

・金融庁「個人投資家に関する調査報告(2023年)」

・日本証券業協会「レバレッジ取引リスク白書(2024)」

・野村総合研究所「AI活用と投資成果比較レポート(2024年)」

・バークレイズ証券「S&P500トレーディング戦略年報(2023)」